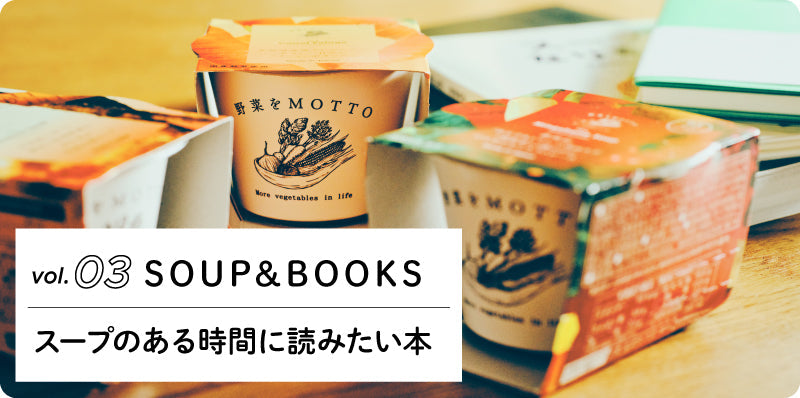

来客の定番、日々のポタージュ|麻生要一郎さんのスープと暮らし vol.01

麻生要一郎さんのスープと暮らし。

スープは料理であると同時に、暮らしを整える役割も果たしてくれます。では、日々のなかでどんなスープを、どんなタイミングで飲んでいるのでしょうか。料理家の麻生要一郎さんのご自宅を訪ねて、麻生さんにとっての「スープ」についてのお話と、一日の過ごし方をお聞きしました。全3回にわたってお届けします。

来客の定番、日々のポタージュ。

麻生さんの自宅には、日常的に人が集う。誰かがふらりと訪れれば、まず出すのは一杯のスープ。食卓を囲む人々の心をそっと解きほぐしながら、その時間を豊かにする。

「誰かが家に来ると、まずスープを出すんです。味噌汁とか、具の多いスープにすると『ネギがやだ』とか『にんじん抜いて』って話になることも多いけれど(笑)、ポタージュって子どもから大人まで年齢問わず、みんな喜んでくれるんです」

なによりスープは、食事の始まりとしてふさわしい存在だと感じているという。

「なんでしょうね、みんな“最初にスープを飲みたい”っていう感じなんです。ホッとする存在なんでしょうね。そういう立ち位置の食べ物って、ちょっと素敵だなと思うんですよ」

麻生さんにとって、スープは特別なレシピで作るというより、季節の野菜や冷蔵庫にあるもので自然とできていくものだそう。

「『これはスープにしたら美味しいだろうな』と思える食材が手に入ったときにスープを作ります。今日は八百屋で見つけたビーツと、玉ねぎとジャガイモ、ニンニクを少し加えてポタージュにしてみました。甘味のある野菜はスープにぴったりで、新じゃがや新玉ねぎが出回る頃にはよくそれらを使います」

さらに季節ごとの飲み方にも楽しみがある。

「夏は2パターンあって。キンキンに冷やした冷製スープをガラスの器で飲むのもいいし、エアコンの効いた部屋であったかいスープを飲むのも好き。あと、体調がよくないときは参鶏湯やテールスープを作ることが多いですね」

そんなふうに、季節や体調に寄り添いながら、そのときどきの気分で楽しめるスープ。季節の楽しみがあると同時に、日々の食材を活かすという実用的な一面もあるという。

「たまに親しい方向けのケータリングを作ることがあるのですが、型抜き後のにんじんなどが残るんですよね。他の料理では使いづらくなってしまっても、スープの具材としては使うことができる。他にも唐揚げを作ったときに余った筋の部分を煮込んだり、冷凍しておいた野菜の下茹で汁、ウチの猫が『もういらない』ってなった鰹節をベースとして使うこともあります。動物は敏感だから、袋を開けた瞬間は飛びつくけれど少し経つと興味なくなっちゃうみたいで(笑)。そう考えると、スープって、特別に作ろうとしなくても、日々の手の中に材料が揃ってしまう料理なんですよね」

調理の副産物や使いきれなかった食材、冷蔵庫の隅のものも、スープにすればちゃんとおいしい一品になる。麻生さんにとってのスープは、そんな日常の一部だ。

麻生 要一郎

執筆家。1977年、茨城県水戸市生まれ。建設業やゲストハウス運営を経て、料理の道へ。

家庭的でやさしい味わいの料理に定評があり、お弁当のケータリングや雑誌でのレシピ提案、エッセイ執筆など幅広く活動。著書に『僕の献立』『僕のいたわり飯』『僕のたべもの日記365』などがある。